penyimpangan pada masa orde baru – Halo Grameds! Masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (1966–1998) sering dikenal sebagai periode emas ketika perekonomian Indonesia berkembang secara pesat. Namun, di balik kesuksesan itu, tersimpan sisi kelam berupa penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Awalnya pemerintahan pada Orde Baru berjanji menjalankan Pancasila dengan benar, tapi kemudian pancasila dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Mulai dari pembatasan kebebasan rakyat, pengendalian demokrasi, praktik KKN merajalela, dan masih banyak lagi.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Masa Orde Baru dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia hingga sekarang. Yuk, Grameds, simak untuk penjelasan lengkapnya!

Daftar Isi

Latar Belakang Masa Orde Baru

Orde Baru muncul sebagai reaksi terhadap kekacauan politik dan ekonomi pada akhir masa Orde Lama. Awal kekuasaannya ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966, yang menjadi landasan legal bagi Soeharto untuk mengambil alih kepemimpinan dari Soekarno. Masa ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, di mana Soeharto berkuasa selama 32 tahun melalui pemilu yang tidak demokratis. Visi awal Orde Baru adalah menciptakan stabilitas nasional dan rehabilitasi ekonomi, yang pada awal kepemimpinan Soeharto berhasil menurunkan inflasi dan menstabilkan mata uang. Namun, stabilitas ini dicapai dengan mengorbankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Kemunculan Orde Baru didorong oleh Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet, dan penurunan harga. Sejak awal Orde Baru, kekuatan militer menjadi penopang utama naiknya Soeharto ke tangga kekuasaan. Akibatnya, pendekatan keamanan dan militer lebih dominan dalam mengelola negara. Janji untuk menerapkan Pancasila secara murni pun perlahan bergeser menjadi upaya konsolidasi kekuasaan yang represif dan terpusat di tangan pemerintah.

Dampaknya, kehidupan masyarakat Indonesia saat itu sangat dibatasi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dikekang, media massa diawasi ketat, dan oposisi politik ditekan. Semua keputusan penting lebih banyak dikendalikan dari pusat, sehingga daerah kehilangan ruang untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakatnya. Sistem ini bukan hanya membungkam suara rakyat, tapi juga melanggengkan praktik KKN yang semakin mengakar di berbagai lapisan pemerintahan.

Bentuk-Bentuk Penyimpangan pada Masa Orde Baru

Selain pembungkaman suara rakyat dan praktek KKN yang merajalela, berikut adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi pada Masa Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

1. Masa Jabatan Presiden Tidak Terbatas

Grameds, salah satu penyimpangan paling mendasar di Masa Orde Baru adalah tidak adanya batasan periode jabatan presiden. Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dapat menjabat kembali setiap lima tahun tanpa batasan, sehingga Soeharto berkuasa selama 32 tahun (1966–1998). Hal ini menciptakan kultus individu dan memusatkan seluruh kekuasaan negara di tangan presiden. Soeharto mengendalikan tidak hanya eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif dan yudikatif, sehingga sistem check and balance yang menjadi esensi demokrasi tidak berfungsi pada masa pemerintahan ini.

Selain itu, pada masa Soeharto terjadi sentralisasi kekuasaan. Demokrasi yang seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat berubah menjadi demokrasi sentralistik yang berpusat pada pemerintah. Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPA hanya berfungsi sebagai stempel kebijakan pemerintah. Kritik dan oposisi pun dianggap ancaman bagi stabilitas dan keamanan nasional.

2. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang Merajalela

Praktik KKN menjadi salah satu penyimpangan paling parah di masa Orde Baru. Sentralisasi kekuasaan dan minimnya transparansi membuka jalan bagi korupsi besar-besaran di berbagai level pemerintahan. Keluarga dan kroni Soeharto menguasai sektor-sektor strategis, mulai dari perbankan hingga sumber daya alam, lewat lisensi dan kontrak yang diberikan tanpa proses yang jelas.

Praktik nepotisme ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mematikan usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki koneksi politik dengan pemerintah. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin melebar, dan kesejahteraan rakyat terabaikan meskipun secara makro ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Penyimpangan ini jelas bertentangan dengan sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

3. Pembatasan Kebebasan Pers

Kebebasan pers dibungkam melalui berbagai cara, termasuk pembredelan surat kabar dan majalah yang kritis terhadap pemerintah. Departemen Penerangan dibentuk untuk mengontrol pemberitaan dan memastikan media hanya menyuarakan narasi resmi yang sudah dibuat langsung oleh pemerintah. Pembatasan ini tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga nilai Pancasila, khususnya sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Kelima (Keadilan Sosial) .

Masyarakat kehilangan akses pada informasi yang bebas dan objektif, sehingga fungsi pengawasan publik terhadap pemerintah hilang. Kritik dan perbedaan pendapat dianggap subversif, sementara banyak jurnalis mengalami intimidasi, penahanan, bahkan ada yang “dihilangkan” karena tulisannya.

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Selain pembatasan kebebasan pers, pemerintah Orde Baru juga melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang dianggap menentang pemerintah. Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat dibatasi secara ketat oleh pemerintah tanpa alasan yang jelas. Militer digunakan untuk menekan protes dan demonstrasi, seringkali dengan kekerasan yang berlebihan.

Pelanggaran HAM ini terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penahanan tanpa pengadilan terhadap aktivis politik, hingga kekerasan dalam operasi militer di daerah konflik seperti Timor Timur, Aceh, dan Papua. Penyimpangan ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjadi inti Pancasila dan konstitusi.

5. Pemilu yang Tidak Demokratis

Pemilu selama Orde Baru hanya disebut sebagai pesta demokrasi formalitas, tanpa kompetisi yang adil dan jujur. Pemilu diatur sedemikian rupa sehingga Golkar (Golongan Karya) selalu memenangkan suara mayoritas, sementara partai oposisi dibatasi ruang geraknya. Selain itu, adanya praktik manipulasi suara dan intimidasi terhadap pemilih menjadi hal yang biasa terjadi pada masa itu. Pemilu yang tidak demokratis ini memungkinkan Soeharto terpilih kembali secara berturut-turut tanpa adanya alternatif kebijakan yang nyata dari pihak oposisi.

6. Pembentukan Lembaga Ekstrakonstitusional

Untuk mempertahankan kekuasaan, pemerintah membentuk Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), sebuah lembaga di luar konstitusi yang bertugas melindungi penguasa dari potensi serangan dari oposisi. Lembaga ini memiliki wewenang luas untuk melakukan pengawasan, penangkapan, dan penahanan terhadap siapa pun yang dianggap mengancam stabilitas.

Keberadaan Kopkamtib dan lembaga sejenisnya menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru mengabaikan rule of law dan lebih mengandalkan pendekatan keamanan untuk mempertahankan status. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menjadi alat represi yang menekan masyarakat sipil.

7. Pancasila Dijadikan Alat Kekuasaan

Pada masa Orde Baru, Pancasila yang seharusnya menjadi dasar dan pedoman hidup berbangsa justru disalahgunakan. Pemerintah menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang boleh ada, tapi menafsirkannya sesuai kepentingan mereka sendiri. Dengan cara ini, Pancasila dipakai sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan Soeharto.

Melalui program Pendidikan Pancasila (P4), masyarakat dan birokrasi “didoktrin” agar menerima tafsir pemerintah tanpa kritik. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila kehilangan makna sebenarnya. Pancasila hanya jadi slogan kosong yang sering diucapkan, tetapi tidak tercermin dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Ironisnya, simbol negara yang seharusnya dipakai untuk menjaga keadilan justru dijadikan tameng untuk mempertahankan penyimpangan.

Berikut adalah perbandingan tujuan utama Pancasila dan penyalahgunaan prakteknya pada Masa Orde Baru.

| Tujuan Ideal Pancasila | Praktik pada Masa Orde Baru |

| Menjadi dasar negara dan pedoman hidup berbangsa | Dijadikan satu-satunya ideologi untuk melegitimasi kekuasaan |

| Mengarahkan pada keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan | Direduksi jadi slogan kosong tanpa penerapan nyata |

| Memberi ruang bagi perbedaan pendapat sesuai semangat demokrasi | Semua ideologi selain Pancasila dianggap ancaman dan dilarang |

| Membentuk warga negara yang kritis, adil, dan berjiwa demokratis | Dijadikan alat indoktrinasi lewat P4 agar masyarakat patuh pada pemerintah |

| Menjadi dasar kebijakan publik yang adil dan berpihak pada rakyat | Dipakai untuk menjustifikasi kebijakan otoriter dan represif |

8. Dwifungsi ABRI

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) diberi peran ganda, yaitu sebagai alat pertahanan keamanan sekaligus kekuatan sosial-politik. Akibatnya, militer masuk ke ranah sipil dan pemerintahan, bahkan banyak perwira aktif menduduki jabatan penting di birokrasi. Hal ini memperkuat kontrol negara yang represif dan membuat banyak warga sipil kehilangan mata pencaharian karena semakin sempitnya ruang gerak yang mereka memiliki.

9. Sentralisasi Ekonomi dan Pembangunan yang Tidak Merata

Pembangunan pada masa Orde Baru memang membawa pertumbuhan ekonomi, tapi lebih terpusat di Jawa dan kota besar. Daerah luar Jawa seringkali terabaikan, bahkan sumber daya alamnya dieksploitasi tanpa memberikan kesejahteraan yang seimbang bagi masyarakat lokal.

Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial yang tajam antarwilayah padahal pada saat itu perekonomian Indonesia bisa dibilang sedang berkembang pesat.

10. Manipulasi Organisasi Sosial dan Politik

Organisasi masyarakat, serikat pekerja, hingga organisasi mahasiswa dikontrol ketat. Semua diarahkan agar sejalan dengan kebijakan pemerintah. Gerakan mahasiswa dan buruh yang kritis sering dibubarkan atau dibungkam dengan kekerasan. Ini membuat ruang demokrasi sipil untuk bebas menyuarakan pendapat semakin sempit.

11. Politik Monoloyalitas

ASN (dulu disebut PNS) diwajibkan mendukung Golkar, sehingga birokrasi dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan.

Netralitas birokrasi hilang, karena jabatan dan karier sering kali ditentukan oleh loyalitas politik, bukan kompetensi.

12. Manipulasi Sejarah dan Informasi Publik

Sejarah peristiwa seperti G30S/PKI ditulis secara sepihak untuk memperkuat legitimasi rezim. Narasi tunggal ini dipaksakan melalui buku pelajaran, film wajib tonton, dan propaganda media. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan memahami sejarah dari berbagai perspektif yang berbeda.

Dampak Penyimpangan Orde Baru terhadap Masyarakat dan Negara

Berikut adalah dampak penyimpangan pada Masa Orde Baru yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan negara sampai sekarang.

-

Dampak Politik dan Hukum pada Masa Orde Baru

Berikut adalah dampak politik dan hukum penyimpangan pada Masa Orde Baru, Grameds.

| Dampak | Penjelasan |

| Sistem Politik Otoriter | Sentralisasi kekuasaan membuat demokrasi hanya formalitas. Rakyat tidak benar-benar punya kebebasan dalam memilih atau berpendapat. |

| Lembaga Negara Lemah | MPR, DPR, dan DPA hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah, bukan pengawas kekuasaan. |

| Erosi Rule of Law | Supremasi hukum melemah karena hukum dipakai sebagai alat penguasa, bukan untuk melindungi rakyat. |

| Tidak Ada Kepastian Hukum | Masyarakat yang mengkritik pemerintah bisa dipenjara atau dituduh subversif, sehingga hukum tidak berpihak pada keadilan. |

| Warisan Politik Patrimonial | Ketergantungan pada figur pemimpin kuat masih terasa hingga era reformasi, menunjukkan pola lama sulit hilang. |

-

Dampak Ekonomi dan Sosial

Meskipun Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi makro, manfaatnya tidak dirasakan secara merata. Praktik KKN telah mengakibatkan kesenjangan sosial-ekonomi yang lebar antara kelompok elit dan rakyat biasa . Penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang dekat kekuasaan menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik agraria yang banyak terjadi hingga saat ini. Krisis moneter 1997 menjadi puncak kerapuhan ekonomi Orde Baru, yang dipicu oleh sistem ekonomi yang tidak transparan dan penuh dengan praktik korupsi.

-

Dampak Budaya dan Psikologis

Pembatasan kebebasan berekspresi dan indoktrinasi Pancasila yang kaku telah mematikan kreativitas dan kebebasan akademik. Masyarakat tumbuh dalam iklim ketakutan dan tidak terbiasa dengan perbedaan pendapat. Warisan ini masih terlihat dalam budaya politik yang tidak partisipatif dan rendahnya kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan publik. Namun, di sisi lain, perlawanan terhadap penyimpangan ini juga melahirkan gerakan reformasi yang memprioritaskan demokrasi, HAM, dan good governance.

Kesimpulan

Grameds, bisa dilihat bahwa penyimpangan pada Masa Orde Baru berdampak luas pada politik, hukum, ekonomi, hingga budaya masyarakat. Kekuasaan yang represif, praktik KKN yang merajalela, hingga pembatasan kebebasan dalam bersuara dan berpendapat menjadikan demokrasi hanya formalitas belaka.

Dampak dari penyimpangan-penyimpangan Masa Orde Baru ini masih terasa hingga kini, baik dalam sistem politik maupun kesenjangan sosial. Namun, dari pengalaman pahit tersebut lahir gerakan Reformasi 1998 yang membuka jalan bagi demokrasi dan kebebasan yang lebih baik di Indonesia.

Rekomendasi Buku Terkait

1. Mei Merah 1998: Kala Arwah Berkisah

Dalam kobaran api dan darah Tragedi Mei 1998 di Jakarta, suara-suara perempuan yang menjadi korban kekerasan begitu lantang meski kerap dibungkam. Novel ini menghadirkan kisah seorang anak perempuan yang lahir dari rahim ibu korban tragedi kelam itu. Ia tumbuh dengan label “haram jadah”, membawa luka sejarah yang bukan hanya miliknya, melainkan juga milik bangsa.

Perjalanan hidupnya adalah upaya panjang menelusuri jejak sang ibu, yang martabatnya dirampas di tengah kekacauan politik menjelang runtuhnya Orde Baru. Setiap langkah yang ia tempuh dipenuhi pertanyaan tentang keadilan, harga diri, dan makna hidup di tengah derita yang tak kunjung usai.

Melalui narasi puitis dan penuh perlawanan, novel ini menegaskan: perempuan bukan sampah. Perempuan adalah rahim peradaban, sumber generasi yang membangun bangsa. Oleh karena itu, sudah selayaknya perempuan mendapat ruang, hak hidup, dan kesempatan untuk berkarya.

Terinspirasi dari ekses tragedi menjelang Era Reformasi 1998, novel ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga seruan kemanusiaan yang menolak dilupakan. Meski tokoh-tokohnya fiktif, luka yang diceritakan begitu nyata, menjadi pengingat bahwa sejarah kelam bangsa tak boleh terulang kembali.

2. Entrok

Marni, perempuan Jawa buta huruf yang masih memuja leluhur. Melalui sesajen dia menemukan dewa-dewanya, memanjatkan harapannya. Tak pernah dia mengenal Tuhan yang datang dari negeri nun jauh di sana. Dengan caranya sendiri dia mempertahankan hidup. Menukar keringat dengan sepeser demi sepeser uang. Adakah yang salah selama dia tidak mencuri, menipu, atau membunuh?

Rahayu, anak Marni. Generasi baru yang dibentuk oleh sekolah dan berbagai kemudahan hidup. Pemeluk agama Tuhan yang taat. Penjunjung akal sehat. Berdiri tegak melawan leluhur, sekalipun ibu kandungnya sendiri. Adakah yang salah jika mereka berbeda?

Marni dan Rahayu, dua orang yang terikat darah namun menjadi orang asing bagi satu sama lain selama bertahun-tahun. Bagi Marni, Rahayu adalah manusia tak punya jiwa. Bagi Rahayu, Marni adalah pendosa. Keduanya hidup dalam pemikiran masing-masing tanpa pernah ada titik temu.

Lalu bunyi sepatu-sepatu tinggi itu, yang senantiasa mengganggu dan merusak jiwa. Mereka menjadi penguasa masa, yang memainkan kuasa sesuai keinginan. Mengubah warna langit dan sawah menjadi merah, mengubah darah menjadi kuning. Senapan teracung di mana-mana.

Marni dan Rahayu, dua generasi yang tak pernah bisa mengerti, akhirnya menyadari ada satu titik singgung dalam hidup mereka. Keduanya sama-sama menjadi korban orang-orang yang punya kuasa, sama-sama melawan senjata.

3. Laut Bercerita

Jakarta, Maret 1998

Di sebuah senja, di sebuah rumah susun di Jakarta, mahasiswa bernama Biru Laut disergap empat lelaki tak dikenal. Bersama kawan-kawannya, Daniel Tumbuan, Sunu Dyantoro, Alex Perazon, dia dibawa ke sebuah tempat yang tak dikenal. Berbulan-bulan mereka disekap, diinterogasi, dipukul, ditendang, digantung, dan disetrum agar bersedia menjawab satu pertanyaan penting: siapakah yang berdiri di balik gerakan aktivis dan mahasiswa saat itu.

Jakarta, Juni 1998

Keluarga Arya Wibisono, seperti biasa, pada hari Minggu sore memasak bersama, menyediakan makanan kesukaan Biru Laut. Sang ayah akan meletakkan satu piring untuk dirinya, satu piring untuk sang ibu, Biru Laut, dan satu piring untuk si bungsu Asmara Jati. Mereka duduk menanti dan menanti. Tapi Biru Laut tak kunjung muncul.

Jakarta, 2000

Asmara Jati, adik Biru Laut, beserta Tim Komisi Orang Hilang yang dipimpin Aswin Pradana mencoba mencari jejak mereka yang hilang serta merekam dan mempelajari testimoni mereka yang kembali. Anjani, kekasih Laut, para orangtua dan istri aktivis yang hilang menuntut kejelasan tentang anggota keluarga mereka. Sementara Biru Laut, dari dasar laut yang sunyi bercerita kepada kita, kepada dunia tentang apa yang terjadi pada dirinya dan kawan-kawannya.

Laut Bercerita, novel terbaru Leila S. Chudori, bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada, sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat, sejumlah keluarga yang mencari kejelasan makam anaknya, dan tentang cinta yang tak akan luntur.

4. Pulang

Paris, Mei 1968

Ketika gerakan mahasiswa berkecamuk di Paris, Dimas Suryo, seorang eksil politik Indonesia, bertemu Vivienne Deveraux, mahasiswa yang ikut demonstrasi melawan pemerintahan Prancis. Pada saat yang sama, Dimas menerima kabar dari Jakarta; Hananto Prawiro, sahabatnya, ditangkap tentara dan dinyatakan tewas.

Di tengah kesibukan mengelola Restoran Tanah Air di Paris, Dimas bersama tiga kawannya-Nugroho, Tjai, dan Risjaf—terus-menerus dikejar rasa bersalah karena kawan-kawannya di Indonesia dikejar, ditembak, atau menghilang begitu saja dalam perburuan peristiwa 30 September. Apalagi dia tak bisa melupakan Surti Anandari—isteri Hananto—yang bersama ketiga anaknya berbulan-bulan diinterogasi tentara.

Jakarta, Mei 1998.

Lintang Utara, puteri Dimas dari perkawinan dengan Vivienne Deveraux, akhirnya berhasil memperoleh visa masuk Indonesia untuk merekam pengalaman keluarga korban tragedi 30 September sebagai tugas akhir kuliahnya. Apa yang terkuak oleh Lintang bukan sekedar masa lalu ayahnya dengan Surti Anandari, tetapi juga bagaimana sejarah paling berdarah di negerinya mempunyai kaitan dengan Ayah dan kawan-kawan ayahnya. Bersama Sedara Alam, putera Hananto, Lintang menjadi saksi mata apa yang kemudian menjadi kerusuhan terbesar dalam sejarah Indonesia: kerusuhan Mei 1998 dan jatuhnya Presiden Indonesia yang sudah berkuasa selama 32 tahun.

Pulang adalah sebuah drama keluarga, persahabatan, cinta, dan pengkhianatan berlatar belakang tiga peristiwa bersejarah: Indonesia 30 September 1965, Prancis Mei 1968, dan Indonesia Mei 1998.

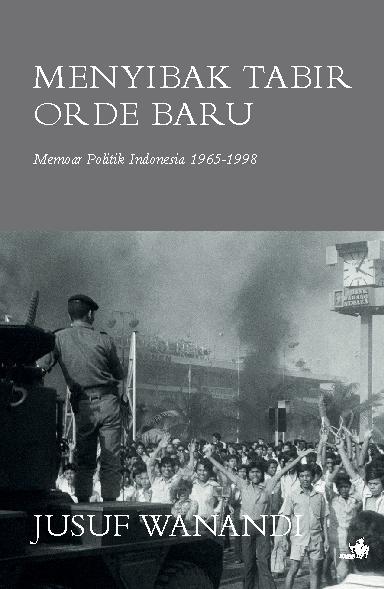

5. Menyibak Tabir Orde Baru

Selama lebih dari tiga dekade, Soeharto memimpin Indonesia dengan kekuasaan besar, namun sejarah masa pemerintahannya sering tertutup kabut ketidakjelasan. Dalam buku Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965–1998, Jusuf Wanandi — seorang tokoh dalam lingkaran elite politik saat itu — mengungkap berbagai peristiwa penting dan kompleks di balik layar, mulai dari kudeta PKI 1965, invasi Timor Timur, hingga hubungan dengan RRC dan Islam politik.

Buku ini menyajikan pandangan mendalam dan penuh nuansa tentang perjalanan Indonesia menuju demokrasi yang penuh gejolak. Ditulis dengan pengalaman langsung dan anekdot personal, karya ini menjadi sumber penting bagi pemahaman sejarah Indonesia modern dan sosok Soeharto yang tidak hitam putih.

- Aspek Trigatra dan Pancagatra

- Buku Biologi Best Seller

- Latihan Soal SBMPTN Saintek dan Soshum

- Latihan Soal Asesmen Kompetensi Minimum SMA

- Novel Fantasi

- Novel Best Seller

- Novel Romantis

- Novel Fiksi

- Novel Non Fiksi

- Rekomendasi Novel Terbaik

- Rekomendasi Novel Horor

- Rekomendasi Novel Remaja Terbaik

- Rekomendasi Novel Fantasi

- Rekomendasi Novel Fiksi

- Rekomendasi Buku Menambah Wawasan

- Bentuk Pemerintahan Indonesia

- Bhabinkamtibmas

- DPD

- Desa

- Instansi

- Kekuasaan Legislatif

- Lembaga Legislatif: Fungsi dan Pasalnya

- Negara Demokrasi

- Negara Hukum

- Museum Kebangkitan Nasional

- Oligarki

- Organisasi Bentukan Jepang

- Parlementer

- Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila

- Penyimpangan Pada Masa Orde Baru

- Polisi Khusus Cagar Budaya: Fungsi, Tugas, dan Gajinya!

- Princess Leonor

- PPATK

- Sentralisasi

- Strategi Pemberdayaan Masyarakat

- Tes CPNS